Article sur l'acier au bore

UDC 621.039.531

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES ACIERS AU BORE

DANS LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES EXISTANTS ET POTENTIELS

© 2012 D.V. Kozlov 1 , V.D. Risovany 2

1 Université d'État d'Oulianovsk

2 JSC « SSC RF RIAR », Dimitrovgrad

Reçu par la rédaction le 20.11.2012

Cet article examine les problèmes d'application des aciers au bore comme matériaux absorbants pour la fabrication d'éléments de contrôle et de protection. Il s'intéresse aux aciers de nuances SB et SBYa, dans lesquels le bore est allié jusqu'à 2,0-2,2 % (masse). Une teneur aussi élevée en bore affecte à la fois les propriétés initiales de l'acier et l'évolution de ces propriétés et de sa microstructure sous irradiation. L'article examine des exemples de fonctionnement des aciers au bore dans diverses conditions de température et de physique neutronique, les caractéristiques d'accumulation et de redistribution de l'hélium de transmutation, les problèmes de stabilité dimensionnelle, les variations de plasticité, de résistance, etc.

Mots clés : aciers au bore, matériaux absorbants, organes de contrôle de réacteur nucléaire.

Le bore, comme le carbone, a un effet très important sur les propriétés des aciers, même à très faible concentration. L'introduction de quelques millièmes de pour cent de bore dans certains aciers de construction améliore les propriétés mécaniques obtenues, et l'alliage au bore peut, dans certains cas, remplacer efficacement les alliages plus coûteux.

De plus, le bore, ou plus précisément son isotope 10 B, est l'un des absorbeurs de neutrons les plus efficaces, une propriété exploitée avec succès en génie nucléaire. Le bore est le plus souvent utilisé sous forme de comprimés ou de poudre de carbure de bore, généralement coulés dans une enveloppe cylindrique et formant le cœur de l'élément absorbant (l'élément qui absorbe les neutrons). Selon la profondeur d'immersion des absorbeurs dans la zone active, la puissance de la zone active augmente ou diminue, voire son arrêt d'urgence en cas de situation anormale. Dans certains cas, une efficacité physique des neutrons suffisante peut être garantie en utilisant un acier contenant environ 1 à 2 % de bore comme matériau absorbant (une teneur élevée en bore rend l'acier cassant). Dans ce cas, l'acier au bore peut être utilisé comme cœur, avec ou sans enveloppe en un autre matériau, jouant à la fois le rôle de matériau structurel et fonctionnel (absorbant les neutrons).

PROPRIÉTÉS DES ACIERS AU BORE UTILISÉS DANS L'INGÉNIERIE NUCLÉAIRE

En Russie, les aciers au bore des nuances SB et SBYA ont trouvé une application pratique ; leur composition chimique est donnée dans le tableau 1.

La fusion des aciers au bore s'effectue dans des fours à induction. Dans ce cas, les pertes de bore ne dépassent pas 5 % de la teneur initiale. Un forgeage à une température de 1 010 à 1 150 °C est possible. À une température inférieure à 1 010 °C, l'acier devient cassant, et à une température supérieure à 1 150 °C, il devient cassant rouge [1, 2].

La structure de l'acier au bore est constituée d'une solution de chrome dans la phase gamma du fer et d'une phase borure (CrB, FeB), qui présente une forme de latte sur les coupes métallographiques [3, 4]. Lorsqu'il est allié au tungstène et au molybdène, la résistance à la chaleur de l'acier augmente et la phase borure est affinée, ce qui permet l'utilisation de l'acier SB-2 à une température de fonctionnement plus élevée [4].

Les propriétés thermophysiques des aciers au bore sont proches de celles des aciers inoxydables. Ils présentent une résistance à la corrosion relativement élevée lorsqu'ils sont utilisés dans un liquide de refroidissement. Leur faible ductilité entraîne des difficultés technologiques pour le forgeage, le laminage et l'emboutissage de leurs produits. Le soudage des aciers inoxydables au bore, afin d'obtenir des cordons de résistance équivalente à celle du matériau soudé, s'effectue par une préparation en double V des bords soudés et un surfaçage du cordon au chalumeau à arc argon équipé d'une électrode spéciale. Le meulage a une forme de crémaillère [3, 4]. L'alliage avec du tungstène et du molybdène augmente la résistance thermique de l'acier et la phase borure est broyée, ce qui permet d'utiliser l'acier SB-2 à une température de fonctionnement plus élevée [4].

Les propriétés thermiques des aciers au bore sont proches de celles des aciers inoxydables. Ils présentent une résistance à la corrosion relativement élevée lorsqu'ils sont utilisés dans un liquide de refroidissement. Leur faible plasticité rend le forgeage, le laminage et l'emboutissage de leurs produits complexes. Le soudage des aciers inoxydables au bore, visant à obtenir des cordons de résistance équivalente à celle du matériau soudé, s'effectue par une préparation en double V des bords soudés et un surfaçage du cordon au chalumeau à arc argon équipé d'une électrode spéciale.

Tableau 1. Teneur massique des éléments d'alliage dans les aciers au bore

Marque Teneur massique, % Fe B Cr Ni Co Al C Moi W SB-2 Chaîne 2,0-2,2 17-20 32-36 - - - 7-9 3-4 SBYa-2 1,6-2,0 19-22 15-18 0,02 0,4 0,05 - -

L'usinage mécanique des ébauches moulées en acier au bore avec une teneur en bore allant jusqu'à 2 % est réalisé à l'aide de fraises en acier rapide ordinaire.

La résistance aux radiations des aciers au bore, selon les données données dans le travail [1], est caractérisée par :

- une diminution de la viscosité de 60 à 90 % à une fluence neutronique de F = 3.10 20 cm -2 ;

- une augmentation des dimensions linéaires des échantillons de 1 à 2 % à F = 1,10 20 cm -2 ;

- augmenter la résistance à la traction de 50 à 100

% à F = 3,10 20 cm -2 ;

- une augmentation de la limite d'élasticité de plus de 200 % à F = 3,10 20 cm -2 .

Les données présentées montrent qu'il est conseillé de fabriquer les éléments des organes de commande en aciers au bore moulés, puis traités mécaniquement. L'utilisation de ces pièces comme supports est déconseillée, et leur installation sur des éléments porteurs doit tenir compte du risque de gonflement et de modifications de géométrie pendant le fonctionnement du réacteur.

APPLICATION DE L'ACIER AU BORE DANS LES RÉACTEURS EN FONCTIONNEMENT

En génie nucléaire, on utilise des inserts en acier au bore, de section hexagonale ou annulaire. Les inserts hexagonaux sont utilisés dans les réacteurs WWER-440. Les inserts en forme de bagues annulaires ont notamment trouvé une application dans les organes de commande des réacteurs RBMK-1000, VK-50 et WWER-2 de la centrale nucléaire de Rheinsberg.

Français Les produits en acier au bore SBYa-2 ont été examinés après fonctionnement en tant qu'élément des barres d'absorbeur supplémentaire (AA) à la centrale nucléaire de Leningrad (RBMK-1000) pendant 826 jours effectifs à une température de l'eau de 270 °C, une pression de 7,4 MPa jusqu'à une fluence neutronique maximale de 2,1 x 10 21 cm -2 . Des fissures ont été observées sur certaines traversées ; leur diamètre a augmenté de 4,9 %. Les traversées restées intactes ont vu leur diamètre augmenter jusqu'à 1,1 %. Des fissures et des défaillances des traversées ont été constatées après 608 jours effectifs d'irradiation. La proportion de traversées présentant des fissures était supérieure à 5 % du nombre total examiné. Les principales causes de fissuration des traversées sont une diminution de la plasticité de la matrice métallique sous irradiation et l'accumulation d'hélium formé par la réaction n sur l'isotope 10 B. De plus, lors de la fabrication des traversées, la formation de cavités, d'inclusions et d'autres inhomogénéités est inévitable. Ces dernières, une fois irradiées, deviennent des concentrateurs de contraintes et provoquent leur destruction. Les contraintes dans les traversées proviennent à la fois d'influences externes (pression du liquide de refroidissement, mouvement des produits) et d'une combustion inégale des isotopes 10B sur la section transversale des échantillons.

Les travaux [5,6] présentent des données sur l'étude des traversées hexagonales en acier au bore SBYa-2, qui ont été exploitées dans le réacteur WWER-2 de la centrale nucléaire de Rheinsberg pendant sept années civiles jusqu'à une fluence maximale de neutrons thermiques de 3,14.10 21 cm -2 Aucune fissure, déformation ou abrasion n'a été constatée. Le gonflement volumétrique du matériau a atteint 1,7 %, ce qui a entraîné une augmentation de la taille de la clé d'environ 0,16 mm. Après un recuit à 800 °C pendant 1 à 3 heures, le gonflement volumétrique du matériau était de 4,3 à 4,7 %.

Des échantillons de 6 x 6 x 50 mm ont été découpés dans la face hexagonale. Dans certains cas, la fragilité du matériau et la présence de fortes contraintes ont entraîné une destruction explosive des échantillons. Les caractéristiques de résistance de l'acier ont presque doublé. Lors des essais de flexion des échantillons découpés, la résistance ultime est passée de 630-860 MPa pour le matériau non irradié à 1 100-1 500 MPa après irradiation dans le réacteur. La déflexion plastique a diminué en conséquence, passant de 0,153-0,293 mm à zéro. La microdureté de la matrice a augmenté de 60 % (de 1 560 à 2 300-2 500 MPa).

Après irradiation, des cavités remplies d'hélium ont été découvertes dans la microstructure de l'acier. Ces cavités étaient principalement situées autour des borures. Leur répartition sur la section transversale des échantillons était inégale. La combustion de l'isotope 10 B a été mesurée sur la paroi de la traversée de 6 mm d'épaisseur (Fig. 1). Elle était de 45 à 60 % sur la face externe de la traversée, de 37 à 46 % sur la face interne et de 24 à 33 % dans la zone centrale. La combustion plus importante de l'isotope 10 B sur la surface interne des traversées par rapport aux couches centrales du matériau est due à l'effet « piège » résultant du ralentissement des neutrons dans l'eau remplissant la cavité interne des traversées.

Fig. 1. Dépendance du taux de combustion de l'isotope 10 B sur l'épaisseur de paroi de la traversée en acier SBYa-2 après irradiation dans le réacteur WWER-2 de la centrale nucléaire de Rheinsberg pendant 7 ans à une fluence neutronique de 3,14 × 10 21 cm -2

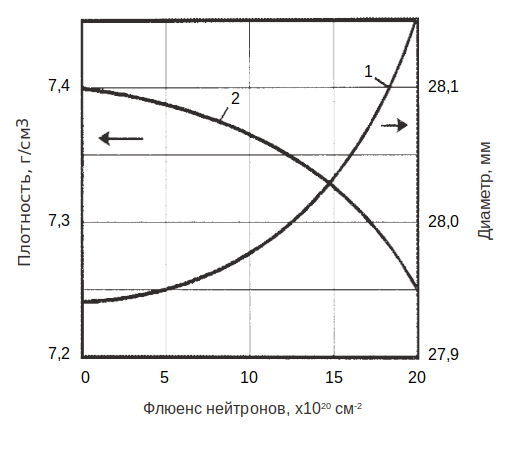

Fig. 2. Dépendance de la variation du diamètre (1) et de la densité (2) des traversées en acier SB-2 sur la fluence neutronique (E>0,8 MeV) à une température d'irradiation de 400-820 o C

Les traversées en acier SB-2M ont été utilisées dans les unités de contrôle de la centrale nucléaire de Bilibino pendant 1 523 jours effectifs, à une température de 500 à 600 ° C, jusqu'à une fluence neutronique maximale de 2,4 x 10 21 cm -2 . L'augmentation maximale du diamètre des traversées (39 x 3 mm) a été de 1,9 %. L'augmentation du diamètre des traversées fissurées a dépassé 2,0 %. Des mesures systématiques ont permis de déterminer l'influence de l'augmentation des dimensions linéaires (diamètre) sur la fluence neutronique.

où F est la fluence des neutrons, cm -2 .

L'efficacité de la barre AR, qui était constamment dans le cœur du réacteur pendant le fonctionnement pendant 921 jours effectifs, a diminué de 20 % par rapport à la valeur initiale.

L'étude a porté sur des traversées en acier au bore SB-2 irradiées dans les unités de contrôle du réacteur AST-1. La durée de vie utile des produits était de 469 jours effectifs à une puissance de réacteur de 5 MW. L'irradiation a été réalisée à l'air libre à une température de traversée de 400 à 820 ° C jusqu'à une fluence maximale de neutrons rapides (E > 0,8 MeV) et thermiques (E < 0,5 eV) de 2,16 x 10 21 et 0,84 x 10 21 cm -2 , respectivement. Après les essais en réacteur, les traversées présentaient une surface brillante ; aucune corrosion visible ni dommage mécanique n'ont été détectés.

Suite à l'irradiation avec une fluence neutronique croissante, le diamètre des traversées a augmenté, tandis que la densité du matériau diminuait (Fig. 2). La diminution maximale de la densité et l'augmentation du diamètre de l'acier SB-2 à une fluence neutronique de 2,10 21 cm -2 (E > 0,8 MeV) étaient respectivement de 2,02 et 0,75 %.

À la suite d'études métallographiques, aucune différence notable dans la structure de l'acier au bore après les essais en réacteur n'a été révélée (Fig. 3). Avec une augmentation de la fluence neutronique, le matériau est devenu plus résistant. À une fluence neutronique de 10 21 cm -2 (E > 0,8 MeV), la microdureté de H était de 3 200 MPa, et de H à 2,10 21 cm -2 (E > 0,8 MeV) = 4 000 MPa.

Fig. 3. Structure de l'acier au bore SB-2

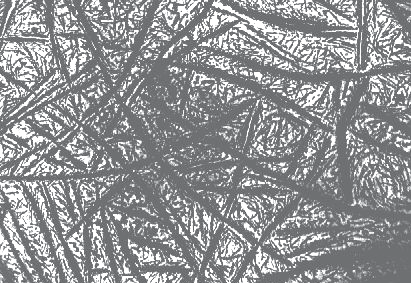

Fig. 4. Évolution relative des caractéristiques mécaniques des aciers au bore en fonction de la teneur

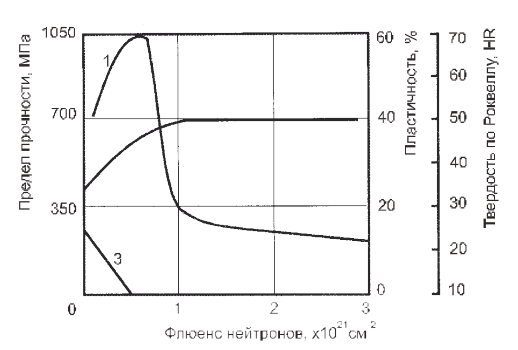

Fig. 5. Évolution des caractéristiques mécaniques de l'acier au bore avec une teneur massique en bore de 1 % sous l'effet de la fluence neutronique [7] : limite de résistance (1) ; dureté (2) ; allongement (3)

Des résultats similaires sont présentés dans [3, 4]. Des aciers au bore présentant une large gamme de teneurs en bore ont été étudiés : 0,3 - 3,0 %. Dans les aciers inoxydables austénitiques au bore présentant une teneur en 10 B de 0,5 - 1,0 %, irradiés à une fluence neutronique de 1 10 20 cm -2 , les dimensions ont augmenté de 1 - 2 %, et avec une combustion de 35 % de l'isotope 10 B, les dimensions ont varié de 2,3 et 4,2.

% respectivement. Suite à l'irradiation d'un certain nombre de

Les aciers au bore à des températures de 530-660 et 750-870 o C, leur structure, leur volume et leurs propriétés mécaniques ont changé.

Les résultats de l'évolution des propriétés mécaniques des aciers au bore en fonction de leur teneur en bore sont présentés (Fig. 4.) [7]. Avec une augmentation de la teneur en bore de 0,25 à 1 %, la dureté HR a été multipliée par 2,8 et la résistance ultime in par 1,4.

fois, la plasticité a diminué de plus de 2 fois et la résistance aux charges d'impact de 4 fois.

Français Il est démontré qu'avec une augmentation de la fluence neutronique aux premiers stades de l'irradiation, une forte augmentation de la résistance ultime est observée. Pour un alliage avec une teneur en bore de 1 %, la résistance augmente de 50 % à une fluence neutronique de 5 1020 cm-2 (Fig. 5). Dans ce cas, la plasticité diminue jusqu'à presque zéro. L'irradiation ultérieure s'accompagne d'une diminution de la résistance du matériau, et à une fluence neutronique de 1 1021 cm-2, elle devient deux fois inférieure aux valeurs initiales. Pendant l'irradiation, la dureté du matériau a également changé, qui à une fluence neutronique de 1 1021 cm-2 a augmenté de près de 2 fois. Une irradiation supplémentaire ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la dureté [7].

Comme le montrent les données ci-dessus, cette accumulation est importante et provoque à la fois un durcissement et un gonflement des produits sous l'effet des radiations. Des bulles d'hélium à des fluences suffisamment élevées sont détectées aux limites des borures, et l'irradiation à moyenne et haute température (400 ° C et plus) entraîne leur formation loin des particules de phases contenant du bore. L'irrégularité de la combustion du 10 B sur la section des produits entraîne un gonflement irrégulier et l'apparition d'un gradient important de contraintes mécaniques. Associée à une diminution de la plasticité due au durcissement sous l'effet des radiations, cette situation favorise l'apparition de fissures. Par ailleurs, les effets détectés dépendent fortement des paramètres d'irradiation, tels que la température d'irradiation, le spectre neutronique et la fluence accumulée, et peuvent être atténués en modifiant la conception des éléments absorbants. Par exemple, les contraintes mécaniques qui apparaissent lors du gonflement d'une traversée à paroi épaisse peuvent être réduites en la remplaçant par plusieurs traversées à paroi mince imbriquées les unes dans les autres.

Parallèlement, à des fluences modérées, il est possible d'utiliser des aciers contenant du bore à des températures relativement élevées, de l'ordre de 500 à 700 ° C. Cela permet de les considérer comme des matériaux candidats, notamment pour les réacteurs à eau sous pression, actuellement en cours de développement. L'utilisation de tels matériaux absorbants pourrait être particulièrement intéressante dans les réacteurs de type KLT-40 et similaires, en cours de développement pour les centrales nucléaires flottantes, où la faible intensité énergétique de la zone active et la faible température de fonctionnement permettent d'envisager une longue durée de vie.

DISCUSSION

La teneur élevée en bore nécessaire pour assurer l'efficacité neutronique est la cause du principal phénomène d'accumulation et de redistribution de l'hélium transmutationnel induit par les neutrons.

CONCLUSION

- L'effet de l'irradiation neutronique sur la microstructure et les propriétés mécaniques des aciers contenant du bore se manifeste par un renforcement « traditionnel », une diminution de la plasticité et une fragilisation associée à la formation de défauts de rayonnement, ainsi que par l'accumulation et la redistribution par diffusion de l'hélium de transmutation formé lors de la réaction 10 B (n, alpha).

- L'accumulation d'hélium, outre son influence sur les propriétés mécaniques, provoque un gonflement dû aux radiations, entraînant des modifications de forme des pièces et, par conséquent, d'importants gradients de contrainte dans les structures à parois épaisses. Dans une certaine mesure, la croissance des bulles d'hélium et le gonflement qui lui est associé diminuent lorsque la température descend en dessous de 350-300 ° C.

- L'utilisation de tels matériaux absorbants dans les réacteurs de type KLT-40 et similaires, développés pour les centrales nucléaires flottantes, où l'intensité énergétique relativement faible de la zone active et la faible température de fonctionnement permettent de supposer une longue durée de vie, peut être prometteuse.

Le travail a été réalisé avec le soutien du Ministère de l'Éducation et des Sciences dans le cadre du Programme fédéral ciblé « Personnel scientifique et scientifique et pédagogique de la Russie innovante » pour 2009-2013 et de la mission d'État pour 2012-2014.

LISTE DE RÉFÉRENCES

- Emelyanov I.Ya., Efanov A.I., Konstantinov L.V. Fondements scientifiques et techniques du contrôle des réacteurs nucléaires. Moscou, Energoizdat, 1981, 360 p.

- Prus LB, Byron ES, Thompson JF Nucl. Sci. Eng., 1958. V.4.R.415.

- Emelyanov I.Ya., Grebennikov R.V., Sergeev B.S. et al. Effet du tungstène et du molybdène sur la résistance aux radiations de l'alliage bore-chrome-fer-nickel. Actes de la conférence du CAEM « Ingénierie de l'énergie nucléaire, cycles du combustible, science des matériaux radioactifs », Moscou, Éditions du CAEM, 1971, p. 495-505.

- Kotelnikov Yu.G., Ponomarenko V.B., Chernyshov V.M. et al. État actuel des problèmes des matériaux absorbants pour réacteurs nucléaires à usages divers. Actes de la troisième conférence interdisciplinaire sur la science des matériaux pour réacteurs. Dimitrovgrad, 1994. Vol.1. Pp.12-25.

- Kuznetsov S.A., Ponomarenko V.B., Melamed V.E. et al. Résistance aux radiations des matériaux absorbants pour les organes de contrôle du système de contrôle et de protection des réacteurs nucléaires des centrales nucléaires // Recueil de rapports de la Conférence internationale sur la science des matériaux radioactifs. Kharkov : KhPTI, 1990. Vol.3, pp.189-198.

- Murgatroyd RA, Kelly BT Technologie et évaluation des matériaux absorbant les neutrons. J. Atomicenergyreview. 1977. v.15. No. 1. P.3-74.

- Rapport sur les principaux travaux de recherche réalisés en 2000. Dimitrovgrad : Centre scientifique d'État de la Fédération de Russie, Institut de recherche sur les réacteurs atomiques, 2001. P.43-44.

- Khudyakov A.A., Ostrovsky Z.E., Risovany V.D., et al. État de l'alliage SBYa après 31 ans de fonctionnement dans le réacteur VK-50 // Atomic Energy. 2002. Vol. 92. Numéro 2. Pp. 114-118.